旅メモ

旅メモ【日本編】

旅Memo【関西地方編】

旅Memo【京都府編】

Topics

「京都府」の「基本情報」「京都市」を構成している「11区」の「区割り位置」「京都府」の「アウトドア」「旅」に役立つ「旅情報」

「京都府」の「定番スポット」「京都府」にある「愛犬同伴OK」の「旅スポット」「京都府」にある「各宗派の大本山」Area

古都「京都(京都市)」【京都市東山区】清水寺【京都市東山区】高台寺【京都市東山区】八坂神社【京都市左京区】下鴨神社【京都市左京区】銀閣寺【京都市左京区】平安神宮【京都市左京区】南禅寺【京都市上京区】京都御所【京都市上京区】晴明神社【京都市中京区】元離宮二条城【京都市中京区】御金神社【京都市下京区】京都駅【京都市北区】金閣寺【京都市北区】上賀茂神社【京都市伏見区】伏見稲荷大社【京都市右京区】嵐山【京都市右京区】天龍寺【京都市右京区】竜安寺【京都市伏見区】醍醐寺【宇治市】平等院【宇治市】宇治上神社【宮津市】天橋立【与謝郡】舟屋の里「伊根」旅グルメ

「京都府」を訪れたら食べたい美味しそうな「御当地グルメ」「京都府」にある美味しそうな「回転寿司店」「京都府」にある美味しそうな「焼肉店」旅の宿

「京都府」にある魅力的な「旅の宿」「京都府」の「日帰り入浴施設」「京都府」にある「愛犬」と一緒に宿泊できる「旅の宿」「京都府」にある「仮眠」「車中泊」ができる「スポット」

【京都府 宇治市】平等院

【京都府 宇治市】

平等院

平等院

詳しくは、

下記をご参照ください。

INDEX

「平等院」は「愛犬同伴OK」

「平等院」は、「愛犬同伴OK」。

「施設内」は、「愛犬同伴NG」だが、

外の「境内」は、「愛犬」と一緒に参拝ができる。

「リード」で「参拝OK」と聞いたが、

「キャリーバッグ」が無難な気がします。

「平等院」は、

格式が高い「寺院」で、

世界遺産の構成資産にも選出されている。

良いと言われても、

「マナー」として、

「キャリーバッグ」に入れて、

一緒に参拝するのが礼儀かと。。。。

「愛犬」との参拝の前に、

「散歩」「おしっこ」「うんち」は、

どこかで済ませてから、

訪れると良いと思います。

「平等院」の参拝には、

「1時間〜2時間」ほどかかります。

「平等院」の周辺の散策なども含めると、

「2時間以上」になると思います。

「平等院」を参拝する前後の「散歩」には、

「宇治川」沿いの土手などが良かった。

整備されていて、

土の部分が少なかった印象があるので、

「うんち」「おしっこ」の対策グッズは必須。

Back

「平等院」とは

「1052年」に創建された「平等院」。

「京都府宇治市宇治蓮華」にある単立の「寺院」。

「10円硬貨」に刻印されている「平等院鳳凰堂」でも知られている。

「山号」は、「朝日山」。

「本尊」は、「阿弥陀如来」。

「開基」は、「藤原頼通」。

「開山」は、「明尊」。

「宗派」は、現在は特定の宗派に属していないが、

「17世紀」以来「天台宗」と「浄土宗」を兼ねていた。

「塔頭」は、

「本山修験宗聖護院末寺」の「最勝院」と

「浄土宗」の「浄土院」が、

年交代制で共同管理しているとのこと。

「国宝」に指定されている「鳳凰堂」は、

世界的にも広く知られており、

「1994年(平成6年)」には、

ユネスコ世界遺産「古都京都の文化財」の

構成資産の一つとして登録された。

「京都市」の「南」に位置する「宇治市」は、

「源氏物語」の中の「宇治十帖」の舞台になった地、

「平安時代初期」から貴族の別荘が建設されていた。

現在の「平等院」の地は、

「9世紀末」頃には、

嵯峨源氏の左大臣源融が営んだ「別荘」だった。

その別荘が「陽成天皇」「宇多天皇」へ渡り、 「朱雀天皇」の時に、離宮「宇治院」となり、

「宇多天皇」の孫「源重信」を経て、

「998年(長徳4年)」に、摂政「藤原道長」の別荘「宇治殿」となったとのこと。

「宇治殿」が「寺院」となったのは、

「藤原道長」が「1027年(万寿4年)」に亡くなった後、

道長の子である関白「藤原頼通」が、

「1052年(永承7年)」に「宇治殿」を「寺院」に改め開山し、

「平等院」という名称となった。

京都岡崎(現・京都市左京区岡崎)の「平等院」があったが、

そこの住持「明尊大僧正」が、

「初代執印」となる「開山」となったので、

「平等院」の名称を譲り受けた。

京都岡崎(現・京都市左京区岡崎)の「平等院」は、

「円満院」と改名し、

江戸時代に入ってから現在地である

滋賀県大津市にある「園城寺」の東に移転したとのこと。

宇治の「平等院」は、「園城寺」の末寺として創建されており、

境内の西にあった「縣神社」を「鎮守社」とした。

「本堂(金堂)」は、元「宇治殿」の「寝殿」であり、

「仏堂」に改造された。

現在の

「鎌倉時代前期」に建立された「観音堂」が建っている場所にあり、

「大日如来像」を「本尊」としたとのこと。

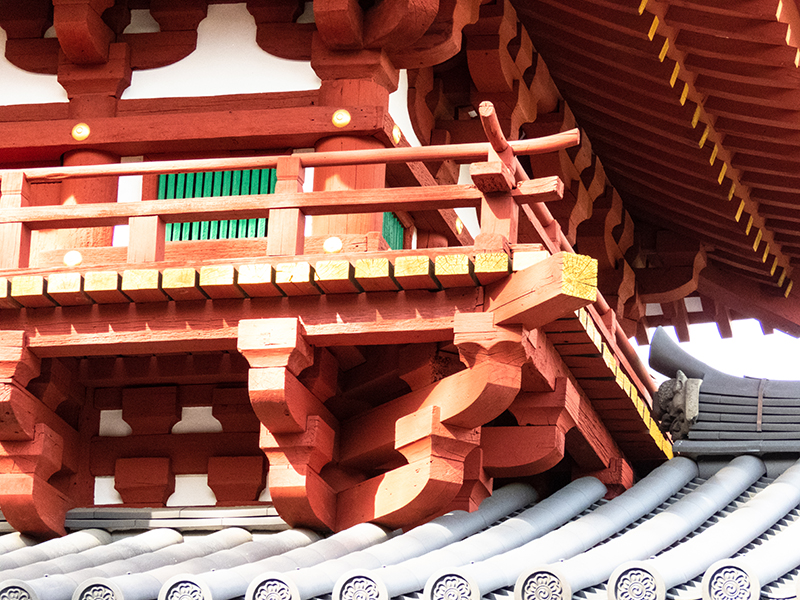

「平等院鳳凰堂」は、

「平等院」となった「1052年(永承7年)」の翌年

「1053年(喜元年)」に、「阿弥陀堂(現・鳳凰堂)」として建立されていた。

西方極楽浄土をこの世に出現させたかのような建築は、

現在でも人々の目を惹きつけている。

Back

「鳳凰堂」とは

「平等院鳳凰堂」は、

「平安時代後期」である「1052年(永承7年)」に、

「平等院」が開山された翌年、

「天喜元年(1053)に、関白「藤原頼通」によって建立された「阿弥陀堂」。

現在は、

「平等院」としての「建物」などの「遺構」は、

「鳳凰堂」しか残っておらず、

華やかだった言われる「藤原摂関時代」を垣間見ることができる

貴重な唯一の遺構として「鳳凰堂」が、

唯一残っている。

「鳳凰堂」は、

池の中にある「島」に建てられており、

水面に映る「鳳凰堂」の美しい姿が映り、

極楽の宝池に浮かぶ「宮殿」のような佇まいとなっている。

現在でも、

日本の「10円硬貨」にも刻印され、

多くの人が知っている「建物」となっている。

「堂内」には、

中央に、 金色の「丈六阿弥陀如来坐像」が置かれ、

周囲の「壁」「扉」には、「九品来迎図」、

「阿弥陀仏」の背後の壁には「極楽浄土図」が描かれているそう。

「52躯」の「雲中供養菩薩像」も壁に掛けられており、

天蓋中央部の大型の「八花鏡」や。

天井に計66個もの「銅製鏡」が吊られているとのこと。

それだけではなく、

「鳳凰堂」の至る所に、

「天衣を翻して舞う天人や楽を奏する童子」「飛び立つ鳳凰」

「宝相華」「唐草文様」

などの装飾が施されており、

色鮮やかな彩色がされている。

綺麗な「装飾」「法仏」により、

今でも、幻想的な世界を創り出している。

当時の人々は、

綺麗で、鮮やかな「鳳凰堂」を

地上に出現した「極楽浄土」と言っていたそう。

境内には、

季節を彩る「樹木」が多く植えられており、

「春夏秋冬」によって、

木々が彩り、綺麗な風景を作り出してくれるそう。

四季によって、

異なる「鳳凰堂」の表情を見ることができるのも、

人気の理由となっているそう。

Back

「平安時代後期」である「1052年(永承7年)」に、

「平等院」が開山された翌年、

「天喜元年(1053)に、関白「藤原頼通」によって建立された「阿弥陀堂」。

現在は、

「平等院」としての「建物」などの「遺構」は、

「鳳凰堂」しか残っておらず、

華やかだった言われる「藤原摂関時代」を垣間見ることができる

貴重な唯一の遺構として「鳳凰堂」が、

唯一残っている。

「鳳凰堂」は、

池の中にある「島」に建てられており、

水面に映る「鳳凰堂」の美しい姿が映り、

極楽の宝池に浮かぶ「宮殿」のような佇まいとなっている。

現在でも、

日本の「10円硬貨」にも刻印され、

多くの人が知っている「建物」となっている。

「堂内」には、

中央に、 金色の「丈六阿弥陀如来坐像」が置かれ、

周囲の「壁」「扉」には、「九品来迎図」、

「阿弥陀仏」の背後の壁には「極楽浄土図」が描かれているそう。

「52躯」の「雲中供養菩薩像」も壁に掛けられており、

天蓋中央部の大型の「八花鏡」や。

天井に計66個もの「銅製鏡」が吊られているとのこと。

それだけではなく、

「鳳凰堂」の至る所に、

「天衣を翻して舞う天人や楽を奏する童子」「飛び立つ鳳凰」

「宝相華」「唐草文様」

などの装飾が施されており、

色鮮やかな彩色がされている。

綺麗な「装飾」「法仏」により、

今でも、幻想的な世界を創り出している。

当時の人々は、

綺麗で、鮮やかな「鳳凰堂」を

地上に出現した「極楽浄土」と言っていたそう。

境内には、

季節を彩る「樹木」が多く植えられており、

「春夏秋冬」によって、

木々が彩り、綺麗な風景を作り出してくれるそう。

四季によって、

異なる「鳳凰堂」の表情を見ることができるのも、

人気の理由となっているそう。

Back